歯周病とは

歯周病とは、歯肉や骨など、歯の周りの組織に炎症が起こる感染症で、歯ぐきの出血や腫れ、口臭といった症状が現れることがあります。一般的に、歯周病菌が歯ぐきに炎症を直接引き起こすと考えられがちですが、実際には、歯周病菌に対する身体の免疫反応が原因で、歯ぐきに炎症が生じ、歯肉炎や歯周炎へと進行します。

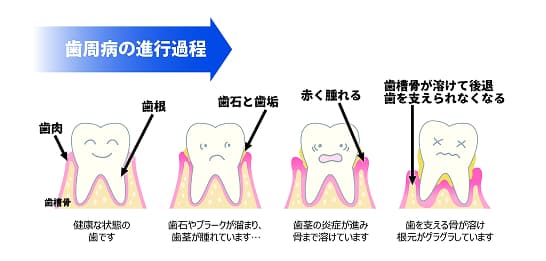

歯周病が進行すると、歯ぐきだけでなく歯を支える歯槽骨が溶けてしまい、歯がぐらつき、最終的には抜歯が必要になることがあります。また、歯周病は初期には自覚症状がほとんどないため、発見が遅れがちです。

歯周病が進行して歯ぐきが下がったり、骨が溶けてしまった場合、現代の医学でも完全に元通りにするのは困難です。そのため、定期検診やセルフチェックを活用し、早期発見・早期治療を心がけることが最も重要です。

歯周病セルフチェック

以下のような症状がみられたら、歯周病の可能性があります。

・歯ぐきが腫れる

・歯ぐきが赤い

・歯を磨くと歯ぐきから出血する

・朝起きたときに口の中がネバつく

・歯が伸びた(長くなった)気がする

・歯がグラグラする

・口臭が強くなる

歯周病のリスクが高い方

・喫煙されている方

・中年期以降の方

・糖尿病の方

・妊娠中の方

・ご家族に歯周病の方がいらっしゃる方

①診断・検査

歯周ポケット検査

歯周ポケットの深さを調べるプロービング検査で、歯周病の進行状況をチェックします。

歯周ポケットと歯周病の関係

歯周ポケットが深いほど、歯周病が進行していると考えられます。

【歯周ポケットの深さと歯周病の関係】

1~2mm:ステージⅠ

3~4mm:ステージⅡ

5mm以上かつ歯の喪失4本以内:ステージⅢ

5mm以上かつ5本以上の歯の喪失:ステージⅣ

レントゲン撮影

レントゲン撮影によって、歯を支える骨の状態をチェックすることができます。

進行した歯周病は、歯を支える歯槽骨まで溶かしてしまいます。

レントゲン撮影を行うことで、肉眼では確認できない部分まで症状を把握することが可能です。

CTスキャンによる精密分析

歯科用CTは、お口の中の状態を立体的に確認することができる装置です。

2D撮影のレントゲンでは把握しきれない症状の進行具合を調べるために、歯科用CTを使用した撮影は欠かせません。

②基本治療

スケーリング・ルートプレーニング

歯垢(プラーク)には、1mg中なんと1億個以上もの細菌が含まれるといわれています。

お口の中の細菌を減らすことが、歯周病の改善には欠かせません。

歯周病を改善するには、お口の中の歯垢や歯石を取り除くことが基本です。

歯垢や、歯垢が硬くなって付着した歯石を取り除くことで、歯周病の原因となる細菌をお口の中から減らすことができます。

歯の表面だけでなく、歯周ポケットの奥に付着している歯垢・歯石まできれいに取り除いて、歯周病の改善を図ります。

進行した歯周病でも、歯垢・歯石の除去は必ず行います。

麻酔を使用した歯石除去

歯の表面に付着した歯石を取る際、痛みを感じることはほとんどありません。

しかし、歯周ポケットの奥深くに付着した歯石を取る場合には、痛みを生じることがあります。

そのような場合、当院では患者様の負担を考え、麻酔を使用した治療を行うことが可能です。

知覚過敏の症状が強い方も、お気軽にご相談ください。

咬合調整・暫間固定

噛み合わせの不良、形態の不良がある歯や、歯周病の進行により正常な歯周組織が減少している歯では、歯に過度な力が加わるようになり歯周組織が損傷すること(咬合性外傷)で歯が揺れるようになります。

このような場合、歯の形を修正し噛み合わせを調整したり、隣の歯とくっつけて固定することで咬合性外傷を改善します。

半導体レーザー治療

半導体レーザーには疼痛を抑制し、抗炎症作用や治癒促進作用があります。

また、深部組織にとどき歯周組織(歯槽骨やセメント質)の再生を促したり、歯と歯石の化学的結合力を弱めて歯石を取りやすくします。

③再生療法

リグロス

歯を支える歯周組織は、自然には再生することはありません。そこで、この歯周組織の再生に効果が期待できる薬剤として開発されたのが「リグロス」です。

リグロスは歯周病の進行によって破壊された歯周組織を再生する効果が期待されます。リグロスを使用した「歯周組織再生療法」という手術を伴う治療を行うことで、組織の再生が可能となり、歯周病によって歯が抜けてしまうことを防ぐことができます。

④集中治療

歯冠長延長術

歯冠長延長術とは、歯ぐきを切開し、周りの骨を削合することで歯ぐきの高さを下げ、目に見える歯根部分を長くします。

歯周ポケットの深さを減少させることで、清掃できる部位を増やし、歯根の見えないところに歯石がついて歯周病が進行するのを防ぎます。

歯冠長延長術は、進行した虫歯や歯が折れてしまった場合などにも適用します。

※一時的に知覚過敏が生じる場合があります。

※露出した歯根部が虫歯になりやすいため、メンテナンスが重要です。

※数ヶ月かけて歯ぐきの位置が落ち着くため、治療期間が必要です。

※症状によっては施術が難しい場合があります。

⑤予防・再発防止

定期的な歯周ポケット検査

歯周病は、一度治療したら終わりではありません。

継続的にメンテナンスを行い、再発を防ぐことが大切です。

歯周病治療が終わったら、定期的に歯科医院で検診やクリーニングを受けましょう。

口腔機能水や抗菌剤の使用

口腔内の感染症を予防・治療するために、口腔機能水や抗菌剤(次亜塩素酸水、抗生物質など)を使用します。

口腔内の疾患(虫歯や歯周病)の最大の要因は口腔内細菌感染であるため、感染をコントロールすることは予防に不可欠です。

WB21乳酸菌

WB21乳酸菌とは、摂取することで歯周病の主な原因菌であるP.G菌や、P.G菌の増える環境を作るフソバクテリウム属の菌を減らし、お口の中の細菌フローラ環境を整えることで、歯周病の改善が認められる乳酸菌です。

歯磨きの後にWB21のタブレットを舐める習慣が歯周病予防や改善につながります。